この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

冬の奥日光は、他の季節とはまったく違った“別世界”が広がる場所として多くの写真愛好家や自然愛好家を魅了してやみません。標高が高く、寒さが厳しくなる冬は、戦場ヶ原や小田代ヶ原では条件が良ければ木々に霧氷(むひょう)がつき、庵滝では氷瀑(ひょうばく)となるなど、まさに“冬ならでは”のダイナミックかつ幻想的な光景が広がります。

特に、白銀の湿原が一面に広がる「小田代ヶ原」と、氷瀑が神秘的な雰囲気を醸し出す「庵滝(いおりだき)」は、冬の奥日光を代表する絶景スポットです。この記事では、実際に訪れた体験や撮影時のポイントを交えながら、冬の小田代ヶ原と庵滝の魅力、行き方、トレイル情報、撮影装備などを詳しく解説します。これから訪問を計画している方は、ぜひ参考にしてみてください。(撮影日1月28日)(撮影日2月4日)

小田代ヶ原&庵滝とは?

小田代ヶ原の魅力

1 冬の霧氷と雪景色

小田代ヶ原は戦場ヶ原の近くに広がる湿原で、四季折々の美しさが際立つ場所です。しかし、冬が訪れると、その光景はまったく異なる姿へと一変します。氷点下が続く厳しい冷え込みによって、木々の枝先に霧氷が付き、湿原全体が幻想的な白一色に染まります。真っ白に覆われた樹木と雪面のコントラストはモノクロ写真の世界に入り込んだようで、寒さを忘れてシャッターを切りたくなる美しさです。

2「貴婦人」と呼ばれる一本のシラカバ

小田代ヶ原といえば、そのシンボル的存在とも言えるのが「貴婦人」と呼ばれる1本のシラカバ。四季それぞれに魅力的な姿を見せる木ですが、冬の早朝に霧氷や朝靄をまとった姿は特に神秘的です。太陽が昇り始めると、柔らかい光がシラカバと周囲の霧氷を淡く照らし、言葉にできないほど美しい光景へと変化します。

3 広大な湿原と青空のコントラスト

冬の湿原は降り積もる雪に覆われ、静寂に包まれます。晴れた日の青空と一面の銀世界とのコントラストは素晴らしく、足を踏み入れると心まで澄み切るような気持ちに。スノーシューを履いて広い湿原の上を歩けば、想像以上に体も温まり、冬ならではの爽快感も味わえます。

庵滝(いおりだき)の魅力

1 冬季限定の氷瀑(ひょうばく)

普段は勢いある水の流れを見せる庵滝ですが、真冬の厳しい気温のなかではその滝がほぼ完全に凍結し、大きな氷の壁と化します。まるで氷のカーテンのようなその姿は迫力満点で、写真好きの方はもちろん、そうでない方でも思わず息をのむ絶景です。

2 青白く輝く神秘的な氷柱

氷瀑の魅力は、天候や時間帯によって色や透明感が微妙に変化するところ。直射日光の当たる時間帯には白く輝き、曇り空の下では淡い青みを帯びて見えることもあります。まるで宝石のように透き通る氷柱を見つけたら、ぜひカメラを向けてみてください。きっと、その一瞬だけの美しさを写真に収めることができるでしょう。

3 静寂の森を抜けた先に現れる圧倒的スケール

庵滝へは、雪に覆われた森のなかを歩いて進みます。夏と比べて人も少なく、周囲は足音さえ吸い込むような静寂に包まれがち。そんななか、遠くからごうごうと滝の音が聞こえてきたときの高揚感は格別です。木々の合間に巨大な氷瀑が突然現れる瞬間は、まるで物語のワンシーンを体験しているかのようです。

小田代ヶ原&庵滝への行き方

車でのアクセス

1 東京方面から日光へ

首都圏からは、東北自動車道を経由して日光宇都宮道路の「日光IC」で下りるのが一般的です。そこから国道120号を使い、いろは坂を上って中禅寺湖方面へ向かいましょう。冬季はいろは坂が凍結している場合があるので、スタッドレスタイヤやチェーンの装備は必須です。

2 奥日光方面へ

いろは坂を上がり切ると、中禅寺湖や華厳ノ滝を通過し、戦場ヶ原方面へと進みます。さらに湯元温泉方面へ進めば、戦場ヶ原や赤沼茶屋の近くに到着します。

赤沼駐車場に駐車

小田代ヶ原や庵滝を目指す場合は、「赤沼駐車場」を拠点とするのが便利。休憩やトイレもあるため使い勝手が良いです。ただし、休日や天気の良い日は混雑しやすいので、早めに到着するか、余裕を持ったスケジュールを組むと安心です。

🚨 注意:冬季の道路状況

奥日光は標高が高く、冬季は道路の凍結が日常茶飯事です。朝晩に限らず日中でも路面が凍結しているケースがあるため、安全運転を最優先に。特にカーブの多いいろは坂ではスピードを落とし、車間距離をしっかり保ちながら走行することが重要です。

公共交通機関でのアクセス

1 JRまたは東武「日光駅」からバス

JR日光駅または東武日光駅から、東武バス「奥日光湯元温泉」行きに乗車し、「赤沼車庫」や「赤沼茶屋」で下車する方法があります。所要時間はおよそ1時間前後ですが、積雪や凍結によりダイヤが乱れる可能性もあるので、出発前に必ず時刻表をチェックしてください。

2 赤沼周辺から徒歩またはスノーシューでアプローチ

小田代ヶ原へは、赤沼駐車場から木道を使って向かうルートが定番。雪が深い時期はスノーシューや軽アイゼンが必要です。庵滝へ行く場合は、赤沼車庫から戦場ヶ原を横断し、さらに森の中のトレイルを経てアクセスするのが一般的。往復で4~5時間を見込んでおくとよいでしょう。

トレイル概要と難易度

小田代ヶ原までのルート

赤沼駐車場 → 木道を進み湿原へ(片道約1時間程度)

小田代ヶ原までは比較的短い道のりで、登りもほぼありません。冬山初心者でも気軽に挑戦しやすいコースですが、雪や氷で滑りやすい場合もあるので、スノーブーツや軽アイゼンを持参すると安心です。

スノーシューの利用

積雪が多いと木道が埋もれていることもあります。その場合はスノーシューが非常に便利。新雪の上をサクサクと歩く感覚は、冬にしか味わえない特別な体験です。

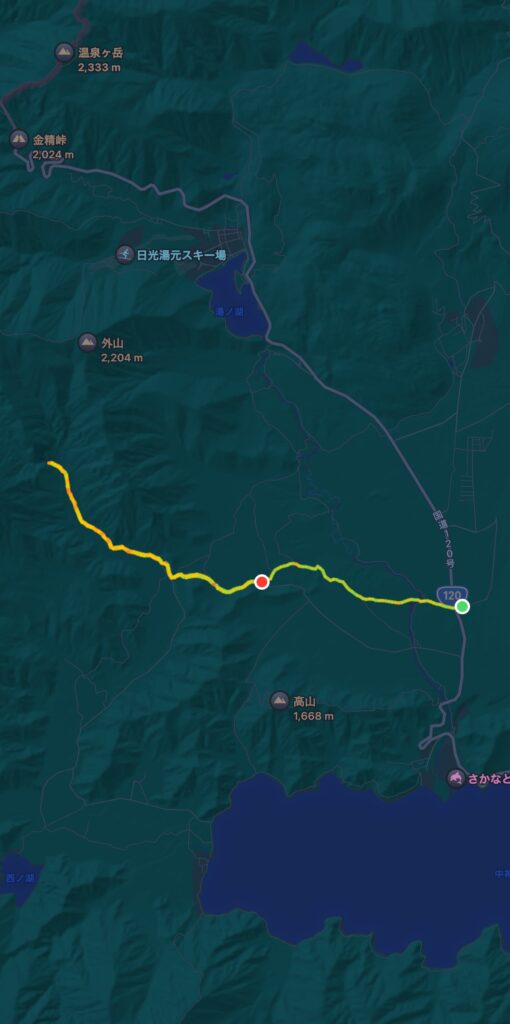

庵滝までのルート

小田代ヶ原 → 弓張峠→森林トレイル → 庵滝

小田代ヶ原からさらに奥へ進む形で、片道1~1.5時間ほど歩きます。赤沼駐車場から往復では4~5時間かかるため、余裕あるタイムスケジュールを組むことが重要です。

標高差はさほど大きくないが注意が必要

戦場ヶ原周辺は平坦ですが、森の中に入ると緩やかなアップダウンが増え、雪道ということもあり意外と体力を使います。防寒対策や行動食の携行を忘れずに。

私も普段雪道に慣れてないせいかかなり休憩しながら進みました…。

ルートの見極めに注意

雪が深いときや新雪が降り積もった後は、トレース(足跡)が消えてしまう場合も。赤いリボンなどの目印を見逃さず、GPSアプリや地図を活用して方向を見失わないようにしましょう。

トレースなどが雪で消えてなくなっている時は赤いリボンのマークを目印にすると分かりやすいです。

撮影機材と装備

登山・防寒装備

防寒着

- アウター:ダウンジャケットや防水防寒ジャケット

- ミドルレイヤー:フリースやダウンベスト

- インナーウェア:速乾性のある化繊やメリノウール素材

- 手袋・ネックウォーマー・ニット帽:首や手先、耳などの末端をしっかり保温

シューズ・滑り止め

- 防水登山靴:雪道や泥道に対応したもの

- 軽アイゼン:凍結した道を歩く際に非常に重宝

- スノーシュー:深雪の上を歩くなら必須アイテム

その他の装備

- トレッキングポール:バランスを取りやすくなるのでおすすめ

- バックパック:30L~40L程度あると冬装備を収納しやすい

- 保温ボトル:冷たい外気から飲み物を守り、温かい飲み物で体を冷やさない

ポイント:冬山特有の寒さ対策

奥日光の冬は氷点下10度近くまで下がることも珍しくありません。肌を露出した状態でいるとあっという間に体温が奪われるため、レイヤリングを工夫して体温調整をこまめに行うことが大切です。万が一の天候急変に備え、予備の防寒具や小さめの使い捨てカイロを持参するのも良いでしょう。

私が持っていった撮影機材

1 カメラ:Sony α7RⅤ

高画素機であれば、霧氷や氷瀑の細やかな模様をくっきり捉えられ、後からトリミングしても画質を維持しやすいのがメリットです。

2 レンズ

レンズは主に2本を持っていきました。

広角(FE1635GM2): 氷瀑の迫力や広大な湿原をダイナミックに切り取るのに適しています。

中望遠(FE135F18GM): 小田代ヶ原の「貴婦人」用を、また庵滝の氷瀑をを印象的に切り取るときに重宝します。

3 フィルター

NIsi NDフィルター: 日中の長秒露光で滝の流れを柔らかく表現。

Nisi C-PLフィルター: 雪面の反射を抑え、空の色や氷の透明感を引き出すのに役立ちます。

実は昨年導入してみましたが今回はあまり出番はありませんでした。もう少し使い込んだらレビューしてみようと思いますが色被りもなくかなりいいです!

4 三脚(Ulamzi TT35カーボン三脚)

こちらの三脚はUlanziから発売されているトレッキングポールにもなる三脚。ちょっとしたハイキングや軽登山などで三脚があればな〜という時にかなり使える三脚です。(あくまでいざという時のもので常用使いにはおすすめしませんが…)

雪上での撮影は三脚の脚が埋まりやすいので、広めに脚を開くなどの工夫や、スノーバスケットを改造して取り付けるなど、安定性を確保すると良いでしょう。

5 予備バッテリーとメディア

寒い環境ではバッテリー切れが通常より早く進行します。予備を多めに用意し、ポケットなど体温の伝わりやすい場所で保管しておくのがおすすめです。

6 カメラの選択|軽量 vs 高画質のトレードオフ

冬の雪山で撮影を行う場合、装備全体がかさばるうえ、気温も低いため体力の消耗が激しくなります。そんなとき、カメラ本体を含む撮影機材の重量をいかに抑えるかは大きなポイントです。

実は最初に行った時は結構重量のあるカメラバッグにフル装備で行ったのですが庵滝に行く途中まで行って余りにも重く感じてしまい引き返してしまいました(汗)、やはり普段慣れてない雪山に行く際は荷物はなるたけ軽量で行くのが良いです。

軽量カメラを選ぶメリット

小型・軽量なミラーレスカメラやコンパクトデジタルカメラであれば、荷物の負担が軽く行動がしやすくなります。特に、長時間歩くルートでは少しでも装備を軽くすることが安全面でも有利です。

高画質を求めるならフルサイズ・APS-C機もアリ

もし画質を最優先したい場合は、フルサイズやAPS-Cなど、センサーサイズの大きいカメラを持参するのも一つの選択肢です。ただし本体やレンズもサイズが大きくなるため、その分だけ装備全体が重くなります。行動時間や体力、防寒装備とのバランスを見極めることが大切です。

7バッグ選び|登山リュックが安定&収納力◎

冬の奥日光のような雪や凍結がある環境では、身体のバランスを崩さないようにすることが重要です。そこでおすすめなのが、両肩で背負うタイプの登山用リュックです。

重量のあるカメラバッグよりも安定感がある

意外と重量のあるカメラバッグやショルダーバッグはカメラの出し入れはしやすいものの、荷重がかかるため、長時間歩くと疲れやすい傾向にあります。雪道や凍結路では転倒リスクも高まるので、両肩で背負うリュックのほうが安定します。

装備をひとまとめにしやすい

スノーシューや防寒着など、かさばる冬装備を一緒に収納できるので便利です。登山リュックの内部にカメラ用のインナーケースやクッションを入れておくと、レンズやカメラを保護しつつ整理もしやすくなります。

容量は30~40L程度が目安

防寒具や行動食、撮影機材をすべて詰め込むことを考えると、余裕を持ったサイズがおすすめです。あまりに大きすぎると荷物が増えてしまいがちなので、必要最低限をしっかり吟味してパッキングしましょう。

こちらは安価ながら容量も丁度良く防水カバーも付属していたのでとりあえず購入してみました。背負い心地はなかなか良かったです。登山初心者の方には入門用のバックとしてもおすすめです。

実際に行ってみた体験談(作例)

小田代ヶ原での撮影

銀世界と「貴婦人」の競演

私が小田代ヶ原を訪れた日は、前日から雪が降り続いていたため、湿原全体がまっ白な姿を見せてくれました。気温は朝方で-8℃ほど。鼻をすすりながら木道を歩いていくと見えてくる一本白樺の木

特に見逃せないのは「貴婦人」と呼ばれるシラカバの木。スックと立つその姿は、奥日光の冬を象徴するかのような存在感があります。135mmの中望遠レンズを使ってみました、貴婦人の美しさが強調されるような構図を心掛けました。この日は残念ながら霧氷にはなりませんでしたが白銀の中聳え立つ貴婦人がとても美しかったです。

庵滝の氷瀑撮影

氷瀑とのファーストコンタクト

庵滝へはスノーシューを履いて森の中を進むルートでした。途中、戦場ヶ原の平坦な場所を進むときは楽でしたが、弓張峠から森林帯に入ると細いトレイルや滑りやすい坂道が続きます。アイゼンやスノーシューのおかげで転倒することなく歩けましたが、雪に足がとられたり、倒木を乗り越えたりする箇所もあり、地味に体力を消耗します。

そんな道のりを1時間半ほどかけて進むと、遠くからゴーッという滝の音が聞こえ始めました。さらに奥へ進むと、木々の間から青白く輝く巨大な氷の塊が姿を現し、思わず足が止まりました。自然が作り出す氷の芸術と、その規模の大きさに感動しつつ、「早くこの姿を撮りたい!」という気持ちが高まります。

広角と望遠、両方で表現する

氷瀑の迫力を最大限に伝えたいと思い、最初は16-35mmの広角レンズを使用しました。地面スレスレにカメラを構え、手前の雪面も写し込むことで立体感と奥行きを演出。シャッタースピードを少し遅め(1/15~1/4秒程度)にして、水の流れが残っている部分と完全に凍っている部分の対比を強調するように撮影しました。

また、中望遠レンズも試してみると、氷柱が織り成す細かな模様や、青白く透き通る一部分だけを切り取る構図など、広角とはまったく違う表現が可能です。実際、部分的に光が差し込み、氷が宝石のように輝く箇所を狙い、背景を暗く落とすことで氷柱が際立つ写真を撮ることができました。

バッテリー消耗と寒さ対策

真冬の奥日光では気温が-10℃前後になることもあり、カメラもバッテリーも冷え切ってしまうと操作性が落ちたり電源が急に落ちたりする場合があります。私の場合、予備バッテリーを内ポケットに入れて暖めておき、バッテリーが減ってきたらすぐ交換するようにしていました。また、休憩中に温かい飲み物を飲むだけでも体力回復につながるため、保温ボトルを携行しておくととても便利です。

撮影のコツ&冬ならではの注意点

撮影のコツ

露出補正に気を配る

雪景色ではカメラが暗めに露出を判断しがちなので、プラス補正をかけて雪の白さをきちんと表現しましょう。

ホワイトバランスを工夫する

雪が青っぽくなる」「夕方のシーンが黄色すぎる」など、写真の印象が変わるのも冬の醍醐味。RAW撮影なら後から細かく調整できますが、あえて寒色を強めにすることで“凍てつくような雰囲気”を演出するのも一つの手段です。

三脚やリモートレリーズでブレを防ぐ

スローシャッターで滝や氷の質感を狙うなら、三脚とリモコン(またはセルフタイマー)を活用して撮影ブレを最小限に抑えましょう。

冬ならではの注意点

体温管理・低体温症のリスク

雪山では、運動による発汗と低い気温によって体が急激に冷えやすくなります。こまめに着脱できるレイヤリングや十分な行動食を用意し、休憩時にも体温を維持できるようにしましょう。

ルートの下調べと時間管理

積雪や通行止めなどで夏道が使えない可能性も。日没も早いので、下山時間を考慮した計画が欠かせません。迷いやすい箇所も多いので、地図やGPSアプリを活用してルート確認を行いましょう。

カメラの保護・防湿対策

撮影後、暖かい室内に急に持ち込むとレンズやカメラ内部に結露が発生することも。密閉袋に入れるなど温度差を緩和する対策を行い、機材トラブルを防ぎましょう。

冬の奥日光をさらに楽しむために

ベストタイミングはいつ頃?

1~2月が本番

厳しい寒さが続くこの時期は、霧氷や氷瀑の安定した見頃。気温や天候をチェックして、ベストのタイミングを狙いましょう。

朝早い時間帯を狙う

霧氷は朝の冷え込みが強いほど美しく発達します。早起きが大変でも、誰もいない静かな湿原で撮影できる価値は十分にあります

周辺の温泉やグルメも楽しもう

湯元温泉

戦場ヶ原や庵滝から少し足を延ばせば硫黄香る湯元温泉へ。冷えきった体を温泉で温めるのは、冬の山行の何よりのご褒美です。

地元グルメ

日光といえば湯波や蕎麦。湯元温泉や中禅寺湖周辺の食事処で、地元食材を活かした料理を味わえば、旅の満足度もいっそう高まります。

私のおすすめは中禅寺湖畔にある行列店「とんかつ浅井」さんのトンカツです!量もかなりあってボリューミーですがめちゃ美味しいです!機会があればぜひ食べてみてください!

星景撮影も狙える?

星景撮影

市街地の光が少ない奥日光の夜空は、条件が整えば満天の星空が広がります。ただし、夜間の気温はさらに下がるので、防寒対策と安全第一で挑みましょう。

まとめ|冬の奥日光で幻想的な風景を撮る

1 小田代ヶ原では霧氷と「貴婦人」の競演を楽しもう

早朝、白一色に包まれた湿原に佇むシラカバの「貴婦人」は冬の奥日光を象徴する景色。チャンスがあれば、霧氷の絶景をお見逃しなく。

2 庵滝では圧巻の氷瀑を満喫

青みがかった大迫力の氷瀑は必見。ハードな道のりを超えて到着した瞬間、その感動はひとしおです。

3 冬季は装備を万全にし、スノーシューやアイゼンを用意する

スノーシューやアイゼン、防寒着など、季節に合った装備で安全に。雪山では準備不足が大きなリスクに直結します。

4 カメラのバッテリー対策・結露対策を忘れずに

予備バッテリーを準備し、温度差からの結露を防ぐための対策を怠らないように。

5 早めの行動と時間管理が肝心

日没が早く天候の変わりやすい冬の奥日光では、スケジュールに余裕を持って行動することが成功の鍵です。

あとがき

冬の奥日光は、他の季節には見られないような特別な表情を見せてくれます。凍てつく寒さに耐える木々が霧氷に彩られ、滝が壮大な氷瀑へと姿を変える—。そんなダイナミックでありながら、どこか静寂を感じさせる風景は、一度見たらきっと忘れられない光景になるはずです。

この記事では、小田代ヶ原と庵滝を中心に冬の魅力と撮影のポイントを詳しくご紹介しました。実際に歩いてみると、雪道を踏みしめるたびに“キュッキュッ”と音が響き、樹林帯を抜けた先に広がる白銀の世界に心が洗われるような気持ちになります。撮影目的の方はもちろん、スノーハイクとして訪れるだけでも十分に楽しめる場所です。

防寒装備や時間管理、安全対策をしっかり行ったうえで、ぜひ冬の奥日光に足を運んでみてください。霧氷きらめく小田代ヶ原と青白い氷瀑の庵滝—。この2つの絶景を巡る旅は、きっとあなたにとって冬ならではの最高の思い出となるでしょう。

皆さんの冬の奥日光での撮影が素晴らしい体験になりますように!そして、その写真がまた新たな人々にこの地の魅力を伝えてくれると嬉しいです。次の休日には、ぜひ奥日光の白銀の世界へ踏み出してみませんか?⛄📷